本帖最后由 上海也能穿越了 于 2024-10-4 21:02 编辑

: |( F; ^+ P/ D$ A2 v$ r

+ P* v" o( O& l) w( M

: }* S* V. ~; u- Z4 `- _

9 P+ X2 }/ F5 n& o

2 S& Z, o7 K9 N( W# e引言 众所周知,唐代以博大的胸怀和包容的心态对待外来文化,吸收颇多异域元素,从而呈现出多元浓 烈、磅礴奔放的盛唐气象。唐代社会之“胡风”,一直是唐代社会史研究的焦点; 而胡饼作为“饮食胡风” 之代表,也备受关注。 5 T6 u- F+ D. B6 A" j5 a

+ Q* h# W3 B$ q6 _! @# R0 V8 [

+ Q* h# W3 B$ q6 _! @# R0 V8 [

一、何为胡饼 胡饼又名曰:麻饼、炉饼,在唐朝时大多称之为“胡麻饼”。. e* p* G) {& H1 N/ ]0 z

胡麻饼名称的由来,有两种说法。一种认为“胡麻”源于饼的成分,另一种则认为“胡”为西域的意思。

+ F+ S; ~) a) L

2 P: u4 O8 r5 ~9 O% I其一,认为强调的是饼的成分“胡麻”。 在东汉刘熙《释名· 释饮食》书中记载: “饼,并也,溲面使合并也。胡饼,作之大漫沍也,亦言以胡麻著上也。” 即饼由面和水相混 合制成,胡饼体积较其他饼类为大,又因饼上撒有胡麻而得名。 8 a5 Q; c3 l+ @7 a

魏晋南北朝时期胡麻种植进一步推广,贾思勰《齐民要术》中有关于胡麻 种植的经验总结,胡麻种植以“二、三月为上时,四月上旬为中时,五月上旬为下时……月半前种者,实 多而成; 月半后种者,少子而多秕也。” 作为制作胡饼的原料,胡麻种植的推广为胡饼的流行提供了 重要基础。其二,胡饼中的“胡”指北方少数民族,重点强调胡饼的异域身份。 《太平御览》 引《赵录》曰: “石勒讳胡,胡物皆改名,胡饼曰抟炉,石虎改曰麻饼。常食而得名也,故京都入转音呼胡饼为胡饼。”

" q6 v: w& ]/ E1 {7 X. ^; \6 T1 Q东汉时食用胡饼的记载已颇为常见。《续汉书》中有记载: “灵帝好胡饼,京师 贵戚皆竞食胡饼。”在东汉时期,胡麻饼已经是十分受欢迎的食物,人们食用胡饼已经成为一种风气。上至皇室贵族,下至普通百姓都对胡麻饼青睐有加。《齐民要术》录有制胡饼之“髓 饼法”: “以髓脂、密合和面,厚四五分,广六七寸。便著胡饼炉中,令熟,勿令反覆。饼肥美,可经久。” ! d2 k. |& |) ?. k- f: `- d8 K* u

/ v, L: v9 r1 ^; L3 H5 i: H) d1 Y

/ v, L: v9 r1 ^; L3 H5 i: H) d1 Y

可见迟至北魏,胡饼中已添加了髓脂一类肉质脂肪,口感风味上有了显著提升。做出来的饼味道肥美,同时延长了食物的保质期。

R' B7 ]6 ]# t1 ?) D二、唐朝的饼花样多,味道绝 " u/ u; a9 D' @; S- }8 e

饼,是一个十分宽泛的食物,凡是面食(除却面糊以外)都可以冠以“某饼”的名义。 在唐朝时期,市面上流行的饼可以分为胡饼、蒸饼和汤饼三大系列。

% O0 D& w* ?- U* e' a5 b+ F1 x

R: j# F0 }! E: I) l7 ]( A其一,胡饼。 胡饼起源西域,是西域饮食文化与中原的饮食文化相互碰撞和融合而成的产物。在唐朝时期,所有经过油脂烤制而成的扁平的面食都可以被划为“胡饼”行列。 胡饼的烹饪方式和操作工具相对简单,在口味上也相对符合关中地区的饮食习惯,所以在当时的都城长安非常受欢迎,达到老少皆宜的程度。每逢佳节,家中便会制作胡饼。 白居易《寄胡饼与杨万州》一诗云: “胡麻饼样学京都,面脆油香新 出炉。寄与饥馋杨大使,尝看得似辅兴无。” 胡麻饼做法是从长安都城传来的,是用油把饼煎得脆脆的,出锅时一个诱人香味。白居易带给杨万州尝尝,尝尝与辅兴坊的美食相比是否一样。辅兴坊是长安皇城朱雀门街西的一间面店。这是丝绸之路的咽喉之道,是连接唐朝和西域贸易往来的重要地方。由此可知,那是胡饼已经是生活中重要的食物,出现在唐朝人的一日三餐中。$ ]( x: L% C/ d5 C8 f7 X8 Z0 }

4 h% ?( c6 T6 p长安城中辅兴坊就类似现在的南京夫子庙,而“胡饼”就类似于夫子庙里的南京板鸭,是人人来都想尝一尝,走时都想带一份给家人的好物,十分流行。7 I' d) Q/ ]( n/ g! |

其二,汤饼。 面食在制作过程中,有经过汤水煮的过程,类似于现代人吃的面条、混沌、饺子此类食物。在唐代,汤饼还被称为索饼、水溲饼。( X$ _) M2 K4 b8 |: K. l0 s

6 [8 x) F- Z+ z* L# r% K5 Y+ B) Y

6 [8 x) F- Z+ z* L# r% K5 Y+ B) Y

如今,西安地区的人依旧热爱吃面条,面食是他们的主食,由此我们不难猜出汤饼在唐朝的长安都城的受欢迎程度。 早在西汉时期,朝廷后厨中有专门为皇室供应汤饼类食物的“汤宫”,汤饼是饼系列中受众群体最普遍的一种。 唐朝的汤饼花样多,种类丰富,是一种一年四季都有的主食。在严寒的冬季,吃上一碗热气腾腾的汤饼,是很多唐人的幸福感由来之一。 8 z7 F- O/ |( r& Z: \" D# e4 `/ T; E

汤饼的“吃法”其实完全取决于食客的口味和制作者的技艺。食材允许,肉食、鸡蛋、蔬菜皆可与饼一起制作。 其三,蒸饼。 唐朝的蒸饼顾名思义就是以“蒸”为主要的制作方式的饼,类似于现在的馒头类的面食。唐朝的蒸饼体型一般小巧,做工精致,包括带馅和不带馅两种。 2 X1 {- Y: n, x8 X0 S3 ]' M1 |

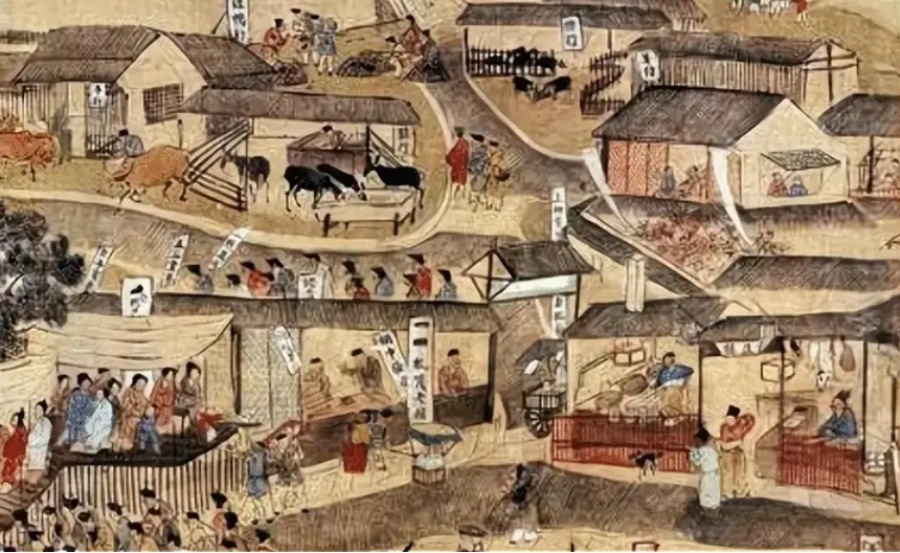

7 U2 v2 }3 c1 u在唐朝长安,蒸饼十分流行,流行程度不亚于现代社会人习惯买些馒头回家蒸着吃一样。 在很多关于唐朝的影视节目中,我们经常会看到主角在热闹非凡、熙熙攘攘的街道上买饼的场景,街道上随处可见卖饼的小摊,由此也可以看出唐朝人对饼的喜爱,而其中胡饼流行也是有其中特殊原因的。

, Y- D; ^+ H$ r0 G- C3 a' G

/ {- z" ^2 Q! x& |. w3 _4 k三、胡饼流行之缘故

0 t2 I/ d# n4 i/ b$ c" k. L) Z; _人人都爱美食,而自古以来中国又是“舌尖上的中国”。胡饼在唐朝是主流食物无外乎两个原因,其一,小麦种植技术的进步;其二,李氏皇族的“胡风影响”,丝绸之路的外部促进。

. x" Q$ s$ ^2 A) f. e其一,唐朝时期小麦种植技术成熟。在唐朝,可以种植出大量的小麦,同时的精加工技术有了长足的进步,有专门精加工小麦的生产部门。 同时唐朝的胡饼加工方式也多样化,在唐朝早期采用“置炉烤制”,以炉作为加工的工具,后期增加饼中的含油量,出现“油胡饼”,同时也演变出在炉外烤制的“蒸胡饼”。

$ D3 b4 m9 k2 z5 o

' j" K/ v9 e. ~

' j" K/ v9 e. ~

简单烤制就可以食用的烹饪方式在食物传承方面具有很大的优势。一方面,烤制的工具要求低,可就地取材,对于北方的游牧民族很适用;另一方面,烤制的食物相当于经过了脱水的工程,食物更容易保存、不易变质,便于外出携带。 其二,李氏皇族的“胡风影响”,丝绸之路的外部促进。唐朝李氏本出身于甘肃陇西,被认为具有北方鲜卑血统,唐朝时期“胡化”严重。 《旧唐书·舆服志》即言: “贵人御馔,尽供胡食。”

* t) X4 {: r G/ `唐朝皇帝常常将胡饼赐予僧人,民间自然也受到皇室影响,爱食胡饼。 . k+ B9 S; f8 W; i! Y( C' E

1 c3 @$ w5 E, @* Z

1 c3 @$ w5 E, @* Z

丝绸之路既促进了经济的繁荣,也带动了饮食文化的发展。穿衣风格、饮食习惯等诸多方面都受到胡风影响。 ) L# a# R( R+ j( Z: z9 C

结语 : n3 [ n& P. h) u( r

唐朝时期的胡饼流行是全面性的,既包括流行人群的广泛性也包括流行地域的广泛性。 其一,流行人群的广泛性,上至皇室贵族,下至黎明百姓都对胡饼有所青睐。帝王曾经把胡饼作为赏赐赐予僧人作为斋物,而百姓家也把胡饼作为日常吃食。其二,流行地域的广泛性,不仅仅局限于当时的长安都城。唐朝的交通发达,而小麦的种植技术相对成熟,小麦精加工技术改良,都加速了胡饼在全国范围的流行。

: y: o- B/ a( o, e* ]+ v8 j4 Q- S3 E唐朝是一个经济繁荣昌盛、社会稳定发展的朝代。社会开放、丝绸之路发展,社会具有很强的包容性,同时也是一个“胡风”盛行的朝代。而胡饼是“胡风饮食”的代表之物,也深受人们的喜爱。

/ f2 |/ X/ a7 R. H参考文献: 《新唐书》 《旧唐书》 《资治通鉴》& }, Y: i4 ?& {0 `3 X$ b

|